間違いだらけの自律神経の理解──交感神経と副交感神経は“シーソー”じゃなかった?

「交感神経と副交感神経は、まるでシーソーのようにバランスをとって働いている」

──そんな説明を一度は聞いたことがあるのではないでしょうか?

確かに、交感神経は活動や緊張のモード、副交感神経は休息や回復のモードとして働いており、互いに補い合う関係です。

ですが最近の研究では、この「シーソー理論」は本質的には正確ではない可能性があることが分かってきました。

今回は、自律神経に関する新しい視点と、そこから見えてくる血糖値や慢性痛との関係性についてお伝えします。

自律神経とは?

自律神経とは、私たちが意識しなくても、心臓を動かしたり、汗をかいたり、消化を助けたりといった「生命活動」をコントロールしている神経のことです。

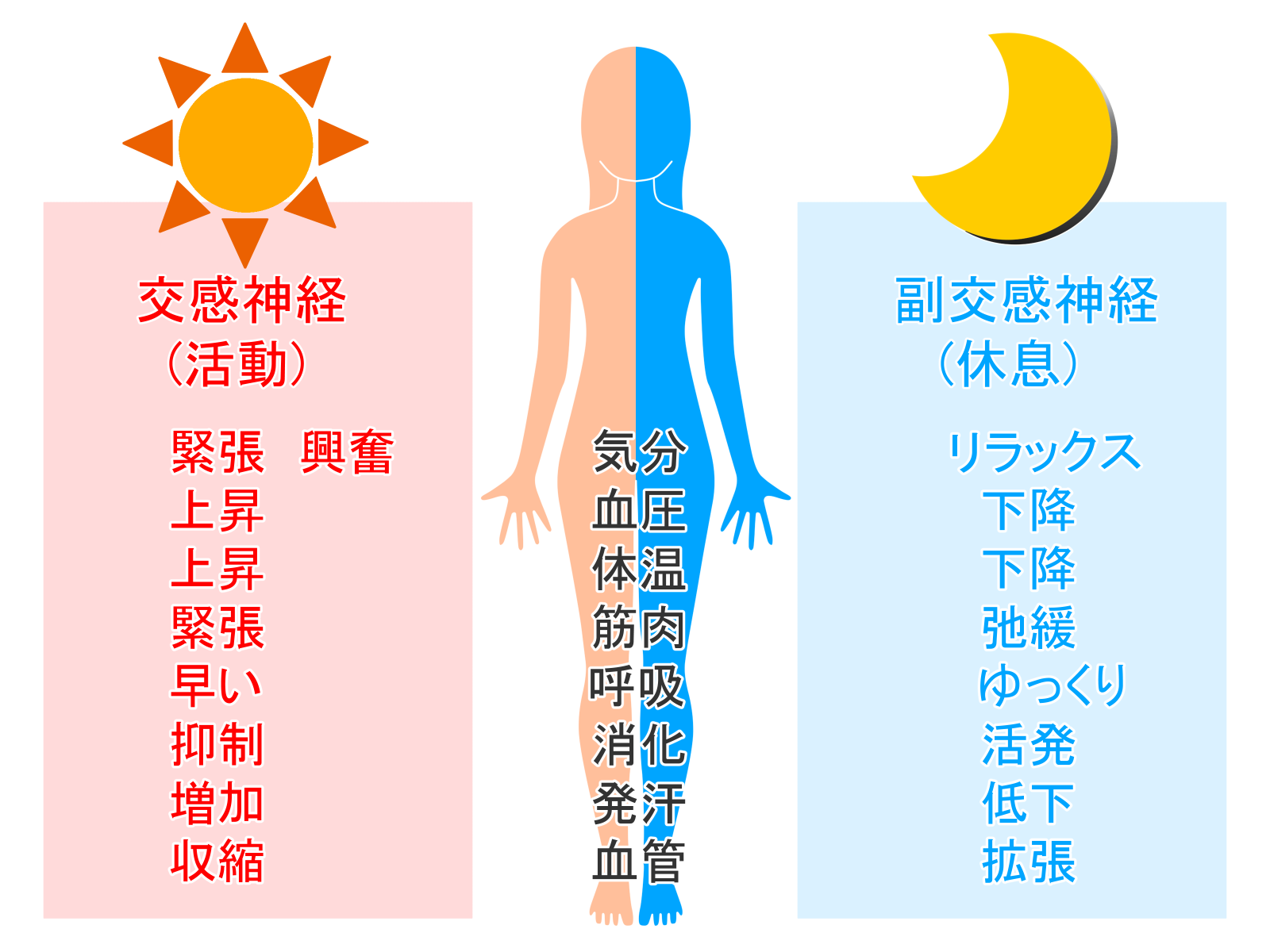

主に次の2種類に分かれます。

-

交感神経:活動・緊張・集中のモード。心拍数や血圧を上げ、体を「戦う/逃げる」状態にします。

-

副交感神経:休息・回復・リラックスのモード。心拍数を下げ、消化を促進し、身体を整えます。

従来はこの2つが「交互に入れ替わる」ように働いていると考えられてきましたが、実際にはもう少し複雑です。

交感神経は“いつでも”働いている

誤解されやすいポイントは、「交感神経=ON、副交感神経=OFF」ではないということです。

実は交感神経は、私たちが寝ている間も常にある程度は働いているんです。

心臓の拍動、体温調節、血管の収縮など、命を維持するために欠かせない働きがあるからです。

つまり、自律神経のバランスとは「シーソー」ではなく、

“交感神経はベースとして一定に保たれ、副交感神経が場面に応じて上下する”という理解の方が正確に近いと考えられます。

健康を決めるのは「副交感神経の柔軟性」

この考え方を裏付けるのが、「ニューロ・ヴィセラル・インテグレーション・モデル(Neurovisceral Integration Model)」という理論です。

これは、健康な人ほど副交感神経のON/OFFの切り替えが柔軟で素早いという仮説で、2000年以降の神経科学で広く支持されています。

副交感神経がうまく切り替えられると…

-

緊張してもすぐにリラックスできる

-

ストレスがあっても睡眠の質が落ちにくい

-

集中と休息のバランスが自然に取れる

この「神経の柔軟性」は、**心拍の微妙な揺らぎ(HRV=心拍変動)**として測定されるようになっており、健康の新たな指標として注目されています。

血糖値と自律神経の深い関係

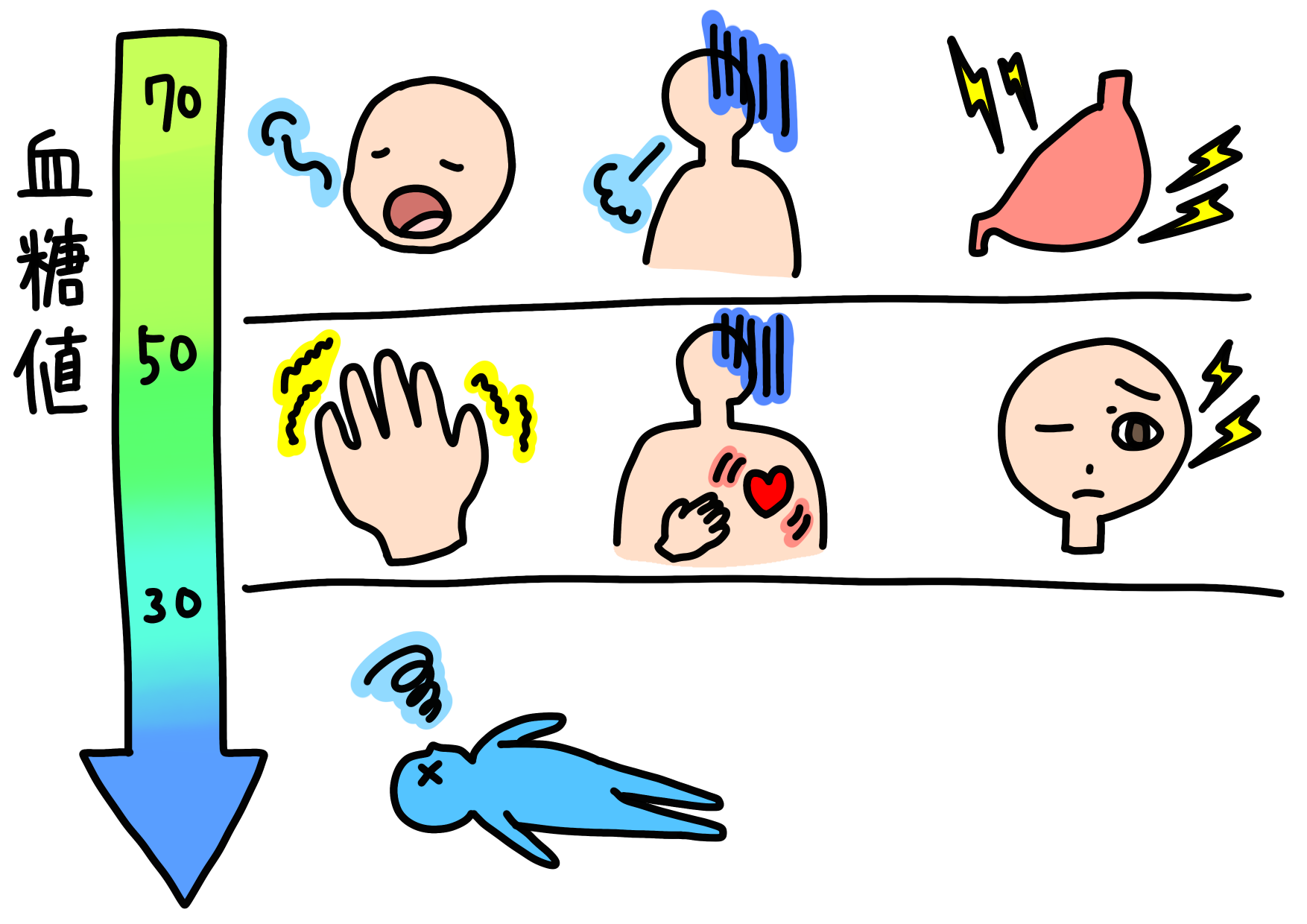

この自律神経の柔軟性が低下していると、実は「血糖値の乱高下」も起こりやすくなるのをご存知でしょうか?

副交感神経がうまく働いていないと、食後のインスリン分泌や血糖のコントロールが乱れ、

・食後に強い眠気が出る

・イライラや不安感が出る

・夜中に目が覚める、朝がつらい

といった症状につながることがあります。

特に、夜間〜朝方の低血糖(夜間低血糖)は、副交感神経の弱さや自律神経の不安定さが背景にあると考えられています。

私は、朝の腰痛や肩こり、強いだるさの一部はこの影響も大きいと考えています。

副交感神経を整えるための5つの習慣

自律神経のバランスを整えるためには、次のような生活習慣がとても有効です。

-

血糖値を安定させる食事:たんぱく質や脂質をバランスよく食べましょう。チョコレートや甘いお菓子などを常用的に食べている方は注意。糖類を多く含む食品は腸内環境を悪化させ自律神経を乱します。

-

深い呼吸・瞑想:1日5分でも、呼吸を整える時間を。

-

朝日を浴びる:起床後30分以内に太陽光を浴びて体内時計を整える。

-

軽めのウォーキング:20分程度のリズム運動は副交感神経を高めます。

-

寝る前のスマホ断ち:交感神経を刺激するため、寝る1時間前は画面から離れましょう。

◆ まとめ

「交感神経と副交感神経のバランス=シーソーのように動く」

そんなイメージは、実はもう古いかもしれません。

実際には、交感神経は安定して働き続け、副交感神経の柔軟性こそが“自律神経の健康”を左右しているのです。

そしてこの働きが乱れると、血糖コントロール、慢性痛、朝の不調など様々な症状につながります。

「寝ても疲れが取れない」「朝起きると腰が痛い」

そんなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度、自律神経と血糖値のバランスから体を見直してみましょう。